两行论是以中国周秦时期自然观点与道德文化为理论起点,继承并发展其中蕴含的两行模式,升发出的一种全新的、面向未来的哲学理论。两行论包含结构和逻辑两重面向,不同于西方由此及彼的一行结构和寻找终极根源的一行逻辑,是一种动态、并建的理论体系。对两行论的考察,要从其历史源流出发,将东西方不同自然观导致的不同文化理论模式进行区分,对两行的结构和逻辑进行澄清。

一、中西自然观的差异

文化的产生与物质环境密切相关,不同的自然、地理、气候背景下,中西方自然观也表现出较大的文明差异。具体表现为:西方渔猎文明的宰制自然观和中国农耕文明的生生自然观。

1.宰制:西方渔猎自然观

渔猎文明作为西方传统文明形式,与地理位置关系密切,渔猎活动通常需要临近海洋、河流或广阔的森林地带。作为西方文明发源地的古希腊地区,多丘陵山地且土地贫瘠,在环境和气候上并不适宜农业发展。出于生存的需要,希腊人向海洋进发,通过渔猎活动维系文明的发展。在此基础上,西方形成了把自然作为宰制对象,对抗自然的自然观。

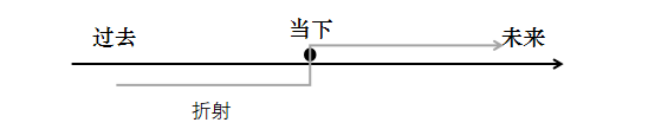

在这种对抗、掌控自然的文化背景下,西方哲学也表现为一种狩猎哲学,即试图追求一种永恒的逻辑命题或理论预设,并通过对世界本体、规律的掌握来控制自然。面对死亡问题,西方将其看作是个体的最终归宿,其哲学定位于当下,自然作为主体当下见证的外部世界存在(正如康德所描述的,以当下为界点、面向历史,通过历史折射未来),这是一种还原论的模式,指向存在(to be)的本体论。因此,西方试图寻找一种确定的原则或观念(如上帝),同时重视当下的生存境遇。这种一行化的理论建构使得人们,或选择一种虔诚的宗教式生活,或只能向丛林法则般的资本主义低头。

(西方哲学中存在的结构)

2.生生:中国农耕自然观

中华文明形态长期表现为农耕文明,农耕文明分布地区通常具有降水丰富,气候温和,空气湿润、土地肥沃等特点。中华文明自周朝以来以农耕为主,并由此生成了强调“生”的自然观念。

但中华文明并非一开始就以农耕为主的,殷商之际中华文明表现为渔猎+神道的巫祝自然。周颠覆了殷商政权后,出于稳固统治与社会发展的考量,推行后稷即农耕的生产方式;同时在具有恒常性的殷人巫祝文化中加入了生生之为德的变化要素,表现为“天命有常,唯德是辅”的以德配天政治观,“德”发源于周礼,周用生生之德的本然替代了殷商之天的自然[ 祁洞之.两行论的理论内核与哲学道路的开辟[OL].易哲学院:两行论哲学研究,2022:02,06.]。《周礼》也为周及以后的社会规划了礼乐文明的蓝图,通过农耕将人与兽区别开来(兽的生存是捕猎,对抗自然的),使得人以“别禽兽”方式展现出自己的本质;在农耕使得物质丰富的基础上,通过礼乐塑造的崇高追求使人以“别自然”的方式展开其未来化的命运过程。周朝对待自然的方式表现为对自然的迎、逆,这是一种以非自然的方式从自然中脱离出来的“别自然”,进而以维新创造自然中所无的内容。因此,农耕文明、礼乐文明的理论体系下形成的是一种面向未来,生命之性生生不息的自然观,是命运在我的自然观念。

因此,中西方自然观导致的最明显差别就是对“生命”的认识。西方哲学由于其掌控逻辑下对本体、规律的追求,用形式与质料的方法将世界从最低级的纯质料到最高等级的纯形式进行阶梯式的区别,这种是本体论式的彼岸追寻,最终诉诸彼岸的上帝[ 祁洞之.《东西文化及其哲学》的价值重估[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2001(03):358-361.]。上帝具有全知、全能、全善的终极属性,上帝创造世界万物,规定了世界的发展,真理是封闭、永恒的,世界的模式是机械的、被设定好的。人对自然的掌控归之于上帝后,人只能依靠信仰获得解脱。在中国哲学中,未来是未定的,生命之所以为生命,关键在于其对自然的“迎逆”性(迎逆即不从于自然世界的绝对支配,通过人主动地赋予其意义)。中国哲学是生命的哲学,生命在自然中存在,必然是要面向自然即“迎自然”——以人的前行为参考系,自然世界向着自己“迎面而来”;生命又不能仅仅被自然裹挟,而应当具有赋予世界意义的主动性,生命通过“逆自然”的方式别出自然,主动地面向未来。

二、从自然、本然到两行

文章第一部分分析了中西方由于社会历史条件导致的不同自然观差异,并指明二者的差异在于对生命的看法。这一差别会进一步导致哲学理论形态的差异,后文会对中国生生自然观影响下产生的本然论进行分析,并考察从本然论向两行论的发展道路。

1.本体与本然的辨析

本然论的核心是人主动赋予世界意义,这是一种关涉价值或关系的理论。本体论最终所追求的是存在的终极本质,希望通过对自然的考察获得关于存在的基本规律。通过还原论的道路,形而上学本体论要寻找的是一种绝对的本质、或者说一个终极的实体,是寻找存在的终极本源的哲学;本然论不同于本体论,本然要寻找的不是一种实体性的存在,而是存在与存在之间的存在间性(存在者之间的关系)[ 祁洞之.本然论[M].辽宁:辽宁大学出版社,2007:13.]。在本然论中,世界以意义流的形式对人显露其意义,外部世界也以符合人逻辑结构的形式进行自我表达。本然论的考察视角在于生命,是通过非自然的方式摆脱自然的生生之德,是生成未来的成物之理,自然对生命的意义是本然的。因此本然可以看作存在者之间的意义或关系,这种关系是在现实世界中变动不居的,本体与本然的差别也在其中展示出来(恒常与动态)。

经过了本然与本体的简要辨析,我们可以清晰把握到本然论在动态的关系中把握世界,而本体论在彼岸的永恒实体追求中把握本质。随着现代西方哲学发展过程中宗教神学的破产、形而上学的终结,本体论对永恒实体的追求明显已经不合时宜,本然论对存在者之间未来向的动态关系讨论才是哲学的出路。

(自然与本然的动态关系)

2.中国哲学中蕴含的两行营卫论

在本然论的讨论中,生命体就等同于由德所衍化而成的性,因此对生命体的追问就表现为对性的追问,中国哲学中所谓生之谓性,对性的追问就成为对生生的考察。前文中提到,世界以意义流的形式向人显露,在主体生命与世界的迎逆过程中生命的基本问题就表现为“卫”和“营”两重向度。

生命体是能动的自我,为了生命的存续,主体必须与自然世界相接,将自然世界转化为自己生命存续的保障,这种保障呼唤着主体自我生成的意义与价值[ 祁洞之.两行论的理论内核与哲学道路的开辟OL].易哲学院:两行论哲学研究,2022:02,06.]。生命与自然世界的相接与对待是主体自我按照自己的需求生成格式,并按照该格式去转化迎面而来的自然资源,其内容包含保证生命体生存的安全问题和保障人走向未来、发展自身的营养问题。简而言之,营是支撑生命存在的基础,卫是生命跨际(存亡)的保障,面向当下的生存与面向未来的营养的并行,性居于二者之中(这里的性代表着生生之德)。在这里,主体与世界(社会)表现为命运体与共命运体的两行关系,从命运体的观点看,命运体行走在共命运体当中,共命运体以营卫的条件向作为主体的命运体显现自身;而以共命运体的视角来看,命运体作为共命运体的器官被包含在其中,促使共命运体成长自身。同时共命运体也行走在一个更大的共命运体之中,作为与命运体具有同等地位的器官居于其中。

(两行营卫论中的命运体/共命运体形式)

两行营卫论从周易中生发出来,其体系化的表达有助于凸显中国哲学的特性,开辟出一种新的哲学思路。

3.作为逻辑与结构的两行

两行论取自于《庄子·齐物论》:“道通为一。其分也,成也;其成也,毁也。……是以圣人和之以是非,而休乎天钧,是之谓两行。”原意是指向道术的思想境界的超越之路,“两行”是其超越的路基[ 祁洞之.庄子的两行论[OL].易哲学院:两行论哲学研究,2022:10,10.]。两行论作为一种新的哲学道路,具有两行系统论和两行逻辑论两个维度。

两行系统论表现为一种两行结构的构建,体现在社会结构上即是(人类)共同体体系建设作为上行社会,着眼于个体生命的命运体作为下行基础[ 易哲学院.乾坤并建与两行关系[OL] .易哲学院:两行论哲学研究,2022:08,04.]。同时社会这一共命运体又在自然的大背景下表现为下行,自然作为上行的共轭结构。命运体与共命运体的动态结构根源于作为核心的实践,这里的实践是迎于自然之中的感性物质活动,是主体面向外部世界展开自身的活动。作为人的主体在自然中的存在是一种类存在(禽兽的存在方式是单独),这是一种共同体的存在方式,因此在自然与社会共同体之间也构成一种两行结构。

(结构上的两行论表现)

两行逻辑论表现在其超越性之中。它的第一要义就是对超越的范畴直观的理论设定。这个超越的范畴以“道”的形式为哲学表征。在任何一个逻辑论域之中,道都是这个论域超越的范畴统摄。在现实生活中,感官的经验对象构成了现实对象的论域,道这一超越性的范畴不是理论预设的先验范畴,而是在现实论域之上、超越现实所达到的领域。

三、面向未来的哲学——两行论

从中国周秦时代的哲学理论中生发出的两行哲学在当今时代具有重要的理论价值。两行论立足当下而面向未来的哲学构建,与当今时代哲学界具有极大影响力的马克思主义哲学和现象学都具有相通之处。

1.两行并建的理论特征

两行论最重要的理论特色即是两行并建。不同于西方单一的哲学生成理论模式,有着N行的成物之理。西方哲学一行论的核心标志就是只有一种统一的“成物之理”(即世界的本原或自然的规律,万物生成的原因或来源)[ 祁洞之.《东西文化及其哲学》的价值重估[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2001(03):358-361.],这种由此及彼的因果关系以存在为基础,并在存在论的语境下形成了唯物、唯心的哲学区分。其哲学的终极问题统一于上帝、绝对理念、绝对自我这些恒在实体之中。本体论与形而上学就是在“一行系统论”和“一行逻辑论”下描绘世界的哲学理论:本体论着眼于彼岸、上帝生成的统一宇宙系统,形而上学着眼于绝对固定的逻辑视角下完成化的统一逻辑。

而“两行论”作为动态、并建的理论系统和逻辑结构,具有两行(N行)的成物之理,异质化的成物之理之间必然建立起两行论的理论视域。主体与客体作为并建体,主不离客、客不离主,二者没有逻辑或时间的先后,而是并行存在的,在两行关系当中,从主体的实践来看,客体作为主体展现自身的背景、条件存在;而从客体来看,主体作为客体的“器官”存在,并促进共同体的进一步发展。两行并建的关系表现为一种两行视角的转换,即以物观之与以道观之。作为两行结构的上行、下行组成部分,二者是共同面向未来发展构建的。

2.两行论的时代价值

两行论是对追求无限、恒常的西方形而上学真理观的超越,也具有现代哲学的现实特征。同时作为面向未来生成的哲学,对人类社会的生存与发展具有重要指导意义。

本然论中生生的属性是对西方追求绝对、无限的真理观的超越。《周易·谦》象曰:“地中有山,谦。君子以裒多益寡,称物平施。船山云:裒,聚也,施者,惠民之事。地道周行于天以下,时有所施化,多者裒聚之而益多,寡者益之使不乏,固不厚高而薄下,抑不损高而补下,各称其本然而无容私焉。[ 姬昌.周易[M].杨天才译注.北京:中华书局,2016:43.]”裒多益寡乃是世界的本然之理,本然世界中不存在无限增值的事物。因此西方本体世界的无限真理和基于资本主义精神的资本增值作为一种非法的伦理纲领在两行论的视域中是失效的。

在实践意义上,两行论与马克思的实践论异曲同工。在人与社会这个典型的命运体-共命运体关系体中,对象性的关系即两行并建的关系被描绘为对立统一。马克思通过实践的概念把主观与客观联系起来,哲学是改造世界的理论,实践就是主观与客观两行并建的动力和桥梁,这是一种超越了传统西方形而上学主客二元对立的、主客并建并行的两行关系,作为人改造世界的方法论发挥重要作用。

从关系意义上,两行论巧妙又准确地避开了西方哲学中对存在者实体的追寻,而是考察实体与实体间的两行关系。海德格尔对存在与存在者进行了区分之后,实际上揭露了前代形而上学误把存在者作为存在进行探究的错误,使得形而上学彻底破产。对存在关系的考察却依然有着重要的理论意义,胡塞尔在现象学的方法中对主体认识客体的主体间性关系进行考察,哈贝马斯对主体与主体间的交往关系进行考察,哈特穆特·罗萨对人与世界的共鸣关系进行考察。这类实体间关系的考察是当今社会哲学发展的新道路,两行论作为从中国传统哲学中走出的新哲学道路,能够在新时代哲学和未来社会发展中起到重要作用。

——《周易两行营卫论》课堂感悟

作者:甘鹏坤,辽宁大学哲学院

完成于2023年6月

参考文献

[1]祁洞之.本然论[M].辽宁:辽宁大学出版社,2007:03.

[2]祁洞之.两行论的理论内核与哲学道路的开辟OL].易哲学院:两行论哲学研究,2022:02,06.

[3]祁洞之.《东西文化及其哲学》的价值重估[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2001(03):358-361.

[4]祁洞之.庄子的两行论[OL].易哲学院:两行论哲学研究,2022:10,10.

[5]叶冬娜.中西自然概念的历史嬗变与自然观变革的实质[J].自然辩证法研究,2021,37(02):107-112.

[6]姜文东.西方一行社会发展历程概述[OL].易哲学院:中西哲学比较,2022:02,06.